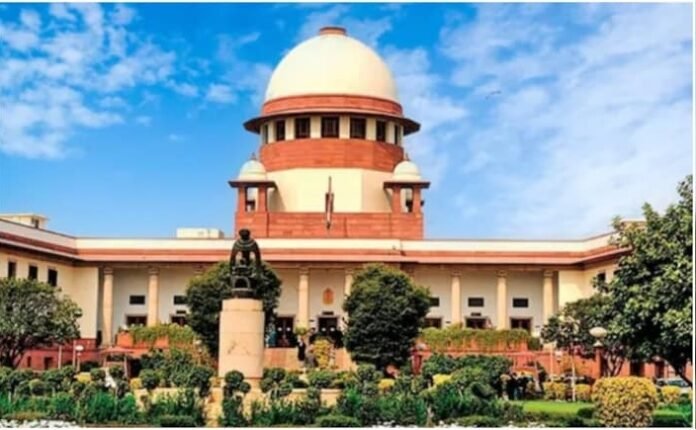

नफ़रत सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है

आदेश प्रधान एडवोकेट | यह देश जिस संविधान पर गर्व करता है, उसकी आत्मा पर बीते दिनों एक ऐसा हमला हुआ, जिसने पूरे लोकतंत्र को झकझोर दिया। यह हमला किसी राजनेता, पुलिस अधिकारी या भीड़ का नहीं था — बल्कि एक वकील का था। वही वकील जो न्याय के मंदिर में रोज़ पेशी लगाता है, संविधान की मर्यादा का प्रहरी माना जाता है, जिसने कानून की किताबों से न्याय की भावना सीखी होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंकने का प्रयास करता है, तो यह घटना सिर्फ अदालत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं रहती, बल्कि यह उस नफ़रत की पराकाष्ठा बन जाती है जो अब हमारे समाज की रगों में दौड़ने लगी है।

यह सब कुछ उस समय हुआ जब देश न्यायपालिका से उम्मीद कर रहा था कि वह सत्ता के दबाव में आए बिना अपनी भूमिका निभाए। लेकिन उसी न्याय के मंदिर में जब जूता फेंका गया, तो यह सिर्फ व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता पर प्रहार था। अदालत में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। जिस मंच से न्याय की सबसे ऊँची आवाज़ उठती है, वहाँ से उस दिन मर्यादा की आवाज़ दब गई। यह घटना इसलिए और भी भयावह है क्योंकि यह किसी ग़ुस्सैल भीड़ का काम नहीं था — बल्कि कानूनी पेशे से जुड़े उस व्यक्ति का, जो खुद अदालत का हिस्सा था।

घटना के बाद जो हुआ, वह शायद उससे भी ज़्यादा गंभीर था। विपक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और इसकी निंदा की। लेकिन सत्ताधारी दल और उसके शीर्ष नेताओं की चुप्पी पूरे दिन बनी रही। जब शाम छह बजे पत्रकार और स्वतंत्र चैनल इस घटना पर चर्चा कर रहे थे, तब तक कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री — तीनों की ओर से कोई बयान नहीं आया था। तीनों मौन रहे, मानो यह कोई महत्वहीन घटना हो।

प्रधानमंत्री का बयान आखिरकार रात पौने नौ बजे आया। तब तक तीन घंटे बीत चुके थे, और सोशल मीडिया पर नफ़रत के झुंड इस घटना को न्यायसंगत ठहराने में जुट चुके थे। कई लोग खुलेआम लिख रहे थे कि “जजों को सबक सिखाना ज़रूरी है।” यह वही सोशल मीडिया वर्ग है जो हर अदालत के फ़ैसले को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखता है। कोई जज सरकार के ख़िलाफ़ फैसला देता है तो उसे “एंटी-नेशनल” कहा जाता है, और अगर वह सरकार के पक्ष में होता है तो “भक्त”। यह वही भीड़ है जिसे सत्ता की चुप्पी ताकत देती है, और जो अब इस भ्रम में जीने लगी है कि अदालत से ऊपर उसका धर्म और उसकी निष्ठा है।

सवाल यह नहीं कि एक वकील ने ऐसा क्यों किया। सवाल यह है कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसे यह विश्वास कहाँ से मिला कि वह देश के चीफ जस्टिस तक को अपमानित कर सकता है? यही वह “अधिकार बोध” है जो इस समय समाज में फैल चुका है — एक ऐसा मानसिक संक्रमण, जिसमें व्यक्ति यह मान बैठा है कि अगर वह किसी विशेष विचारधारा का समर्थक है, तो कानून उसके आगे झुक जाएगा।

बार काउंसिल ने तुरंत कार्रवाई की, और आरोपी वकील की सदस्यता निलंबित कर दी। अदालत ने भी संयम दिखाया, प्रतिशोध नहीं लिया। लेकिन अदालत का यह संयम कहीं न कहीं उस वैचारिक दबाव को भी उजागर करता है, जिसके साये में आज न्यायपालिका काम कर रही है। अदालतें जानती हैं कि किसी भी कठोर बयान का राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा, इसलिए वे चुप रहती हैं। लेकिन यह चुप्पी अब डर में बदलती जा रही है। जब जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलेआम गालियाँ दी जाती हैं, जब उन्हें “धर्मद्रोही” या “राष्ट्रविरोधी” कहा जाता है, तब वह चुप्पी अदालत की गरिमा नहीं, बल्कि उसकी विवशता बन जाती है।

मीडिया की भूमिका भी कम दोषी नहीं है। ज्यादातर बड़े चैनलों ने इस घटना को सतही ढंग से पेश किया — जैसे यह कोई छोटा सा हंगामा हो गया हो। किसी ने यह नहीं पूछा कि एक वकील अदालत में जूता लेकर अंदर कैसे पहुँच गया? या फिर यह क्यों कि सरकार ने बयान देने में इतना वक्त क्यों लिया? मीडिया का एक बड़ा वर्ग अब सत्ता की भाषा बोलता है। जहाँ उसे सवाल उठाने चाहिए थे, वहाँ उसने शोर किया, लेकिन सत्य नहीं बोला। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, लेकिन मुख्यधारा के चैनलों पर यह सवाल तक नहीं उठा कि क्या यह नफ़रत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है?

यह नफ़रत कोई एक दिन में नहीं आई। यह सालों से धीरे-धीरे तैयार की जा रही थी — टीवी डिबेट्स में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजों में, और उन नारों में जिनमें धर्म को न्याय से ऊपर रखा गया। धीरे-धीरे इसने समाज की सोच को इस हद तक ज़हरीला कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति अदालत को अपनी वैचारिक दुश्मन मान लेता है। यही कारण है कि आज कोई वकील अदालत में जूता फेंकने की हिम्मत कर सकता है।

यह वही माहौल है जिसमें संवैधानिक सर्वोच्चता अब धार्मिक सर्वोच्चता के आगे झुकती नज़र आ रही है। आज अगर कोई अदालत कहे कि कानून सबके लिए बराबर है, तो लोग कहते हैं — “लेकिन हमारे धर्म का क्या?” अगर कोई अदालत किसी धार्मिक संगठन के ख़िलाफ़ फैसला देती है, तो कहा जाता है — “जज बिक गया।” यह वही भाषा है जो लोकतंत्र को खा रही है, और जिसे सत्ता की खामोशी ने वैधता दे दी है।

प्रधानमंत्री का बयान देर से आया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। सोशल मीडिया पर जूता फेंकने वाले के समर्थन में हैशटैग चल रहे थे। यह वही डिजिटल नफ़रत की फ़ौज है जिसे सत्तारूढ़ दल का आईटी सेल पोषित करता है। वही लोग जो अदालत के फैसलों पर रोज़ अपशब्द कहते हैं, वही लोग अब लोकतंत्र की सीमाएँ तय करने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है — क्या सरकार इसलिए देर तक चुप रही क्योंकि हमला किसी “अपने” की मानसिकता से प्रेरित था?

यह घटना केवल अदालत में हुई एक असभ्य हरकत नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि नफ़रत अब सबसे ऊँचे दरवाज़े तक पहुँच चुकी है। अब वह सड़क, मोहल्ला या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। वह देश के संविधान के केंद्र — सुप्रीम कोर्ट — तक जा पहुँची है। और अगर वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ नफ़रत नहीं, बल्कि एक विचारधारा का अभियान है जो संविधान की आत्मा को खत्म करना चाहती है।

अब अदालत, सरकार और जनता — तीनों की ज़िम्मेदारी है। अदालत को अपनी गरिमा के साथ-साथ जनता को यह समझाना होगा कि न्याय केवल सत्ता का नहीं, बल्कि जनता का अधिकार है। सरकार को यह साबित करना होगा कि वह न्यायपालिका के साथ खड़ी है, न कि उसकी आलोचना करने वालों के साथ। और जनता को यह समझना होगा कि अगर धर्म की सर्वोच्चता को संविधान से ऊपर रखा गया, तो एक दिन यह नफ़रत हर नागरिक के दरवाज़े पर दस्तक देगी — चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

जूता चीफ जस्टिस पर नहीं, बल्कि हमारे संविधान पर फेंका गया था। उस पवित्र किताब पर, जिसने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि अगर समाज ने इस नफ़रत को रोकने की कोशिश नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी।

नफ़रत अब अदालत की दहलीज़ पर है। सवाल यह नहीं कि जूता किसने फेंका — सवाल यह है कि हमने उसे इतना ताक़तवर क्यों बना दिया कि वह संविधान के ऊपर खड़ा हो गया।

नोट: संपादकीय पेज पर प्रकाशित किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना आवश्यक नही है ये लेखक के अपने विचार है।